영화에서 자주 등장하는 과학적 오류

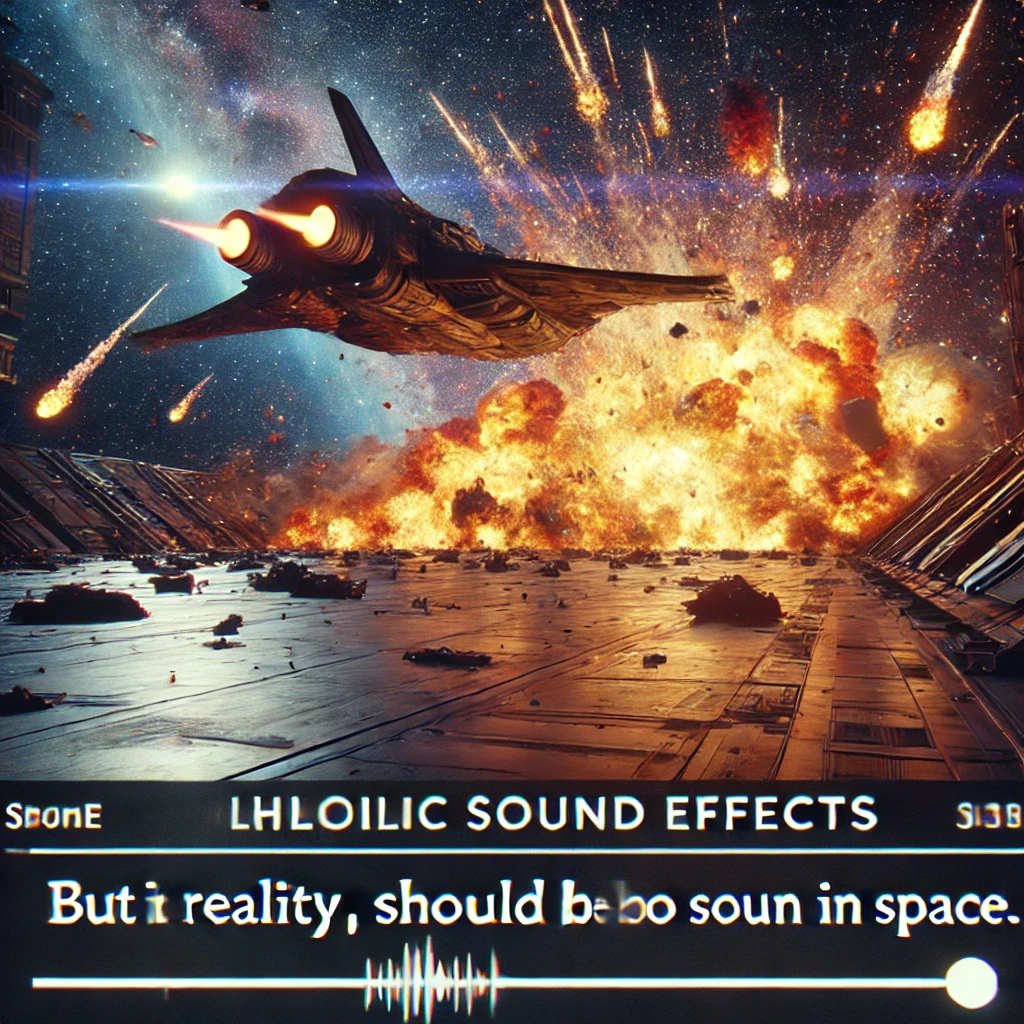

영화는 시각적 효과와 감정적 몰입을 극대화하기 위해 과학적 사실을 무시하는 경우가 많다. 특히 SF 영화에서는 현실에서는 불가능한 기술이나 자연 법칙이 흔히 등장한다. 대표적인 예가 우주 공간에서 폭발하는 장면이다. 많은 영화에서 우주선이 폭발할 때 거대한 불꽃과 폭음이 발생하는데, 실제 우주 공간은 진공 상태이므로 소리가 전달되지 않는다. 또한 불이 타기 위해서는 산소가 필요하지만, 우주에서는 산소가 거의 없기 때문에 지구와 같은 폭발이 일어나기 어렵다.

또 다른 흔한 오류는 중력에 대한 잘못된 표현이다. 예를 들어, 영화에서 인공 중력이 없이도 우주선 내부에서 사람들이 자연스럽게 걸어 다니는 장면이 자주 보인다. 실제로는 우주 공간에서 물체는 미세 중력 상태에 놓이게 되어 둥둥 떠다니게 된다. 따라서 우주에서 생활하는 우주인들은 항상 미세 중력 상태를 고려한 움직임을 해야 한다.

대표적인 영화 속 과학적 오류 사례

첫 번째 대표적인 사례는 <아마겟돈>에서 소행성을 핵무기로 파괴하는 장면이다. 영화에서는 거대한 소행성이 지구로 충돌하기 전에 핵폭탄을 이용해 소행성을 둘로 쪼개어 충돌을 막는 방법을 사용한다. 그러나 실제 과학자들은 이러한 방법이 현실적으로 불가능하다고 지적한다. 소행성이 빠른 속도로 이동하는 상황에서 핵폭탄을 터뜨린다고 해도, 완전히 파괴되지 않고 일부 파편이 여전히 지구를 향해 날아올 가능성이 크기 때문이다. 현실적인 해결책으로는 소행성의 궤도를 조정하는 방법이 더 적절하다고 알려져 있다.

두 번째 사례는 <스타워즈> 시리즈에서 등장하는 레이저 무기다. 영화에서는 레이저 무기가 공중에서 빠르게 발사되며 적을 맞추는 장면이 나오지만, 실제 레이저는 눈에 보이지 않는 경우가 많으며, 공기 중에서 총알처럼 이동하는 것이 아니라 빛의 속도로 즉시 목표를 맞춘다. 즉, 영화처럼 레이저 빔이 천천히 날아가는 것은 과학적으로 불가능한 설정이다.

세 번째 사례는 <인터스텔라>에서 블랙홀 내부로 진입하는 장면이다. 영화에서 주인공은 블랙홀의 강력한 중력을 견디고 내부로 들어가는 것으로 묘사되지만, 실제로는 블랙홀에 가까이 가는 순간 엄청난 중력 차이로 인해 물체가 찢겨버리는 '스파게티 현상'이 발생할 것이다. 즉, 영화에서처럼 블랙홀 내부로 들어가 생존하는 것은 현실적으로 불가능하다.

과학적 정확성을 높인 영화

반면, 과학적 정확성을 높이기 위해 노력한 영화도 있다. 대표적인 예가 <마션>이다. 이 영화는 NASA의 과학적 자문을 받아 제작되었으며, 화성 탐사의 현실적인 측면을 상당히 잘 반영했다. 물론 영화적 연출을 위해 일부 과장이 존재하지만, 대체로 현실적인 과학적 내용을 기반으로 하고 있어 신뢰도가 높다.

<그래비티>도 현실적인 물리 법칙을 비교적 정확하게 반영한 영화 중 하나다. 영화에서 등장하는 우주 공간의 무중력 상태는 실제와 유사하며, 우주 유영의 위험성과 우주 쓰레기가 미치는 영향도 현실적으로 묘사되었다. 하지만 영화적 긴장감을 위해 몇 가지 과학적 오류가 포함된 점은 아쉬운 부분이다.

영화 속 과학적 오류와 창의성의 관계

영화에서 과학적 오류가 항상 나쁜 것은 아니다. 오히려 창의적인 설정과 연출을 통해 관객의 몰입도를 높이는 것이 중요할 때도 있다. 영화는 현실을 반영하는 동시에 상상력을 자극하는 예술 형태이기 때문에, 완벽한 과학적 정확성을 요구하기보다는 창의적인 해석을 즐기는 것이 중요할 수도 있다.

다만, 과학적 오류가 지나치게 많으면 영화의 개연성이 떨어지고, 관객들이 몰입하기 어려워질 수 있다. 따라서 현실적인 요소와 영화적 연출의 균형을 적절히 유지하는 것이 중요하다. 최근에는 과학적 자문을 받아 보다 정확한 정보를 반영하려는 영화들이 늘어나고 있어, 향후 영화 속 과학적 표현이 더욱 정교해질 것으로 기대된다.